「ファーム葡萄屋」は、東逗子にある個人所有の古民家と畑の総称となります。現在は基本的には貸し出しなどは行っておらず、オーナーさんのご厚意で一部の人がレンタルできる仕組みとなっています。

住所のわかる情報・お写真のSNSへのアップはご遠慮いただいておりますので、ご留意ください。(こちらのページも限定公開としております)

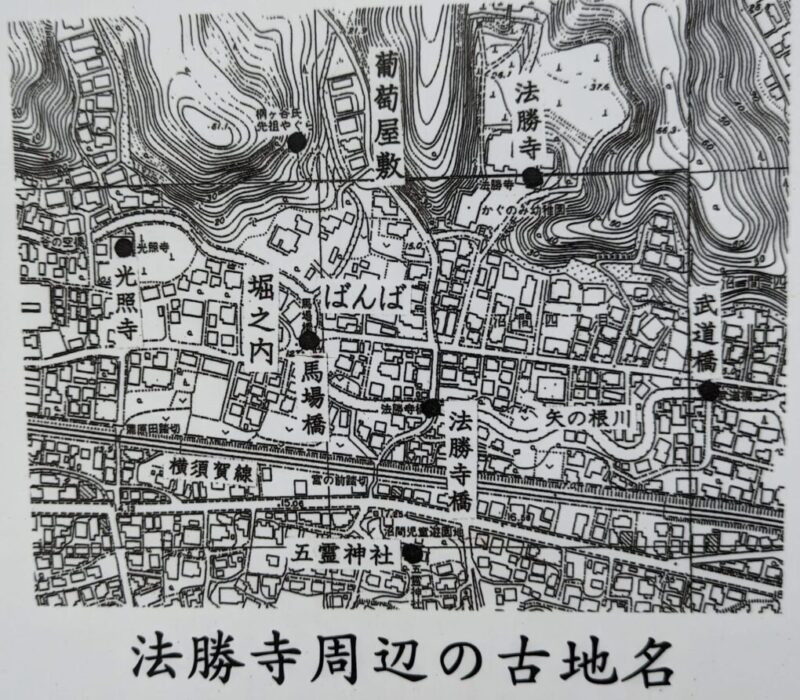

ファーム葡萄屋へのアクセス

〒249-0004 神奈川県逗子市沼間4丁目3−19

※駐車場あり。お車の場合は事前にご連絡ください(自転車・バイクの場合連絡不要)

- 1東逗子駅改札を出て右へ進み、踏切を渡る

東逗子駅横の踏切 - 2踏切を渡り右手、東逗子医院の方向へまっすぐ進む

踏切を渡ってする右手の道です。 - 3道なりに進み「矢の根橋」・「馬場橋」を渡り進む

※ちなみに、葡萄屋を通り過ぎると「武道橋」が見え、武道・矢・馬と武士に必要なものが揃います。

矢の根橋

馬場橋 - 4かぐのみ幼稚園を通り過ぎて更に50mほど進み、右手に見える黒い門へ

かぐのみ幼稚園

ファーム葡萄屋

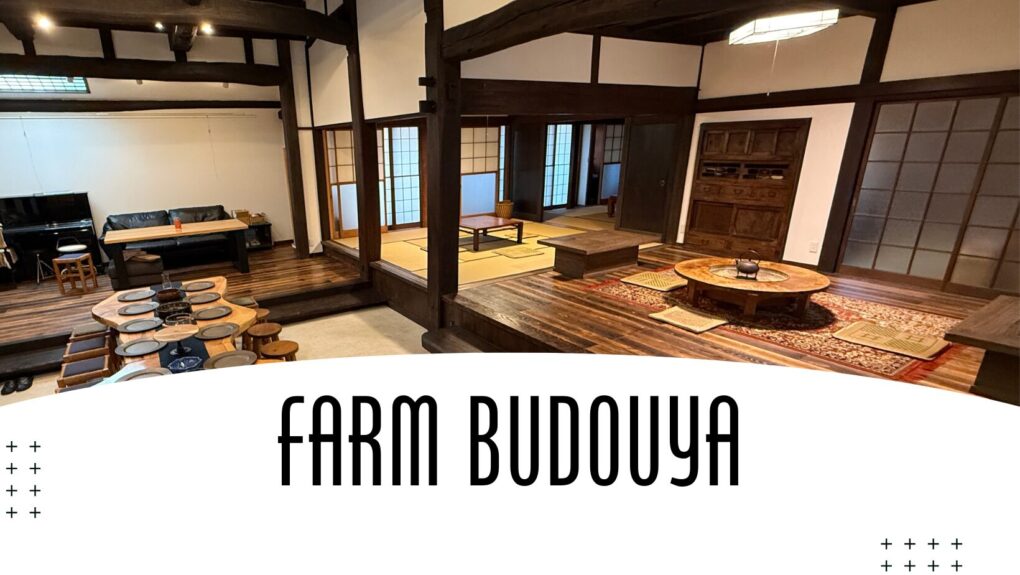

古民家スペース

築300年の古民家をリフォーム。当時の面影を残しながらも最新の設備が揃っています。

※お手洗いは靴を脱いでのご利用となります。

農園スペース

蛍の生息する川から水を汲んで育てている野菜は完全無農薬。敷地には農作業のためのログハウス風の小屋と、稲荷神社も。オーナーさん曰く、こちらのお稲荷様は尻尾が二本あるのだとか!

沼間の歴史のはじまりは、鎌倉時代の少し前

東逗子の沼間地区の歴史は古く、1300年前奈良時代の【東大寺正倉院御物】からはじまります。最も有名なのは850年前、平安時代後期の武将「源義朝」が城を構えた沼浜城。

鎌倉幕府初代将軍の頼朝には源義朝という父がいました。

その鎌倉の居館は現在の寿福寺でありますが、逗子にも沼浜城(ぬはまじょう)といわれた義朝の居館がありました。沼浜亭、沼浜館ともいわれていた屋敷です。

現在の逗子市沼間の桐ヶ谷邸敷地にあったのではないかという事が分かっています。沼浜とは現在の沼間の基となった地名で、その歴史は古く奈良、平安時代の頃には沼浜郷として鎌倉七郷の一つに数えられています・・・

文献上の初見は749年【東大寺正倉院御物】の調布に『相模国鎌倉郡沼浜郷戸主大伴部広麻呂』とあるそうです。広麻呂さんは布一反を進納した様です。この沼浜の館は【吾妻鏡】にも出てきます!

建仁2年(1202)2月29日 甲辰

故大僕卿沼濱の御旧宅を鎌倉に壊し渡し栄西律師の亀谷寺に寄付せらる。行光これを奉行す。この事、当寺建立の最初その沙汰有りと雖も、僕卿彼の御記念として、幕下将軍殊にその破壊を修復せらる。暫く顛倒の儀有るべからざるの由定めらるるの処、僕卿尼御台所の御夢中に入り示されて云く、吾常に沼濱亭に在り。而るに海辺漁を極む。これを壊し寺中に建立せしめ、六楽を得んと欲すと。御夢覚めるの後、善信をしてこれを記さしめ給い、栄西に遣わさると。大官令云く、六楽は六根楽かと。

故大僕卿とは義朝の事です。北条政子の夢枕に立った時の話。

魂となって沼浜亭にいるが、浜が近く漁師が魚を取り殺生するので館を寺へ移して六根清浄を得たい。この夢の後に沼浜亭は寿福寺に移築されました。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の父が、ここ沼間で幕府の礎を築いたといっても過言ではなさそうです。

ちなみに沼浜城があった土地には現在「桐ヶ谷歴史庭園」があり、江戸時代より続く逗子の名家である桐ヶ谷さんによって公開されています。神奈川最古のお墓や、奈良時代の横穴式古墳などもあり歴史の古さが窺えるスポットとともに素敵なローズガーデンが楽しめます。

| 入園料 | 無料 |

| 開園日 | 火水木金 |

| 時間 | 13時〜16時半 |

| 休日 | 8/27~8/30 夏休み 12/25~1/15 冬休み |

なぜ沼浜が沼間に?

どうして沼間が沼浜という地名だったのかといえば、逗子の田越川の姿の変化にあります。

古くは沼浜郷といい、平安時代当時の田越川は今よりもずっと内陸に入江が入り込んでいて、東逗子までほぼ海という認識になっていたようです。

近世までは田越川を遡って沼間まで船が来ていた様で、鎌倉から房総方面へ船で行く場合、三浦半島をグルッと廻っていくよりは、田越川を行ける所まで遡って、後は陸送で半島を縦断した方が早かった様で、沼間と隣町の横須賀市船越町を繋ぐ道は陸送される船の往来が多かったようです。船越町の名の由来は諸説ありますが、これが一番しっくりきます。

また、前述した【吾妻鏡】の一説では沼間の漁師が『海辺漁を極む』ともいってますから、当時は法勝寺の辺りまで浜が迫っていた事の裏付けにもなります。

今も沼間の地主さんにお話を聞くと、「歴史は逗子より古いんだ、だってあそこは海だったんだから」なんて言葉がでるほど。電車の本数もぐんと減る東逗子には意外な歴史があったんですね。

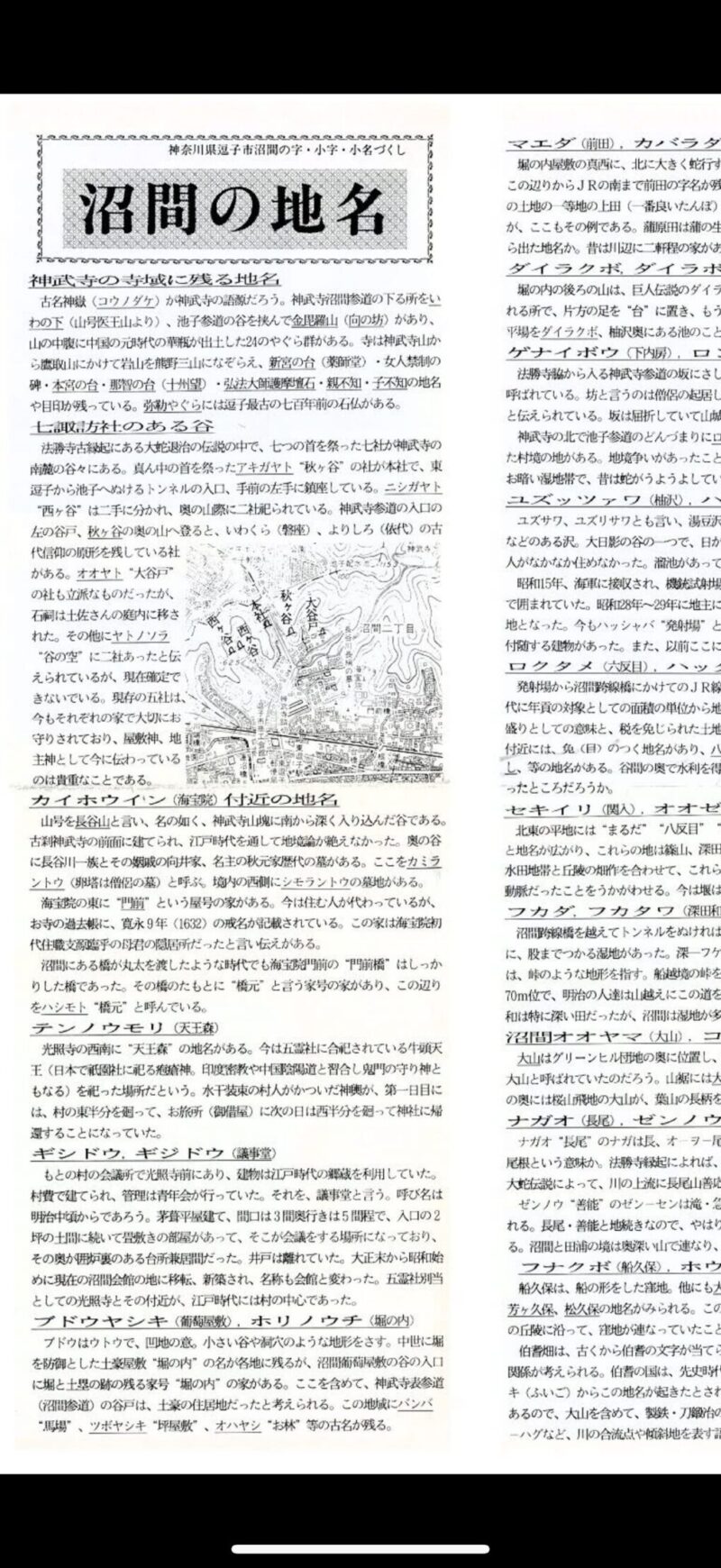

沼間の地名「葡萄屋敷」と「ファーム葡萄屋」

そんな沼浜城のお隣にあったのが「葡萄屋敷」という地名。

少しわかりにくいのですが「堀之内」は桐ヶ谷さんの屋号。桐ヶ谷先祖やぐらの下のあたりが沼浜城だったということになります。葡萄屋敷は沼浜城のお隣ですね。

そしてもちろん、ファーム葡萄屋の「葡萄屋」はここから来ております!オーナーさんが「今はもう屋敷なんてたいそうなものじゃないから、屋だけで充分」と名付けられました。

なぜ、葡萄屋敷?

葡萄屋敷の由来は諸説あります。

刀鍛冶の玉鋼が葡萄のように積み上げられていた

こちらは地主さんからの伝聞なのですが、調べてみると実際に沼間に奥州の舞草鍛治が招かれ、三浦氏の刀製作をしていたという情報があります。

ここに奥州の舞草鍛治が招かれ、三浦氏の刀製作をしている。

相州鍛治の始まりである。

三浦一族のお抱え鍛冶集団「沼間鍛冶」があった所で、いわゆる「相州伝(そうしゅうでん)」と呼ばれる鍛冶集団の原型にもなりました。

伝聞と史実の一致がみられるため、なかなか有力な説ではないでしょうか。

平安武士たちの「武道」から名付けられた

「堀之内」の東側には「武道屋敷」を連想させる葡萄屋敷という地名も伝承されています。堀之内の南側の矢の根川にかかる橋は「馬場橋」といい、「矢の根川」もまた武具を連想させる名前であり、地名も、このあたりに武家の館があったことを今に伝えています

堀・武道・馬・矢…武士が戦に必要なものが地名になったという説です。ちなみに地名では「葡萄屋敷」ですが、葡萄屋敷にかかっている橋は「武道橋」という名前になっており、900年もの歴史の中でいろいろな枝分かれしていることが伺えます。

要塞として地形から名付けられた

ブドウはウトウで、凹地の意。小さい谷や洞穴のような地形をさす。中世に掘を防御とした土豪屋敷「堀之内」の名が各地に残るが、沼間葡萄屋敷の谷の入り口に堀と土豪の跡ののこる屋号「堀之内」がある。ここを含めて、神武寺表参道の谷戸は土豪の居住地だったと考えられる。

※土豪(どごう)とは、広義には広域を支配する領主や在地の大豪族に対して、特定の「土地の小豪族」を指す。

「堀之内」を入り口として「ウトウ(谷戸)」へと入る、居住域の形状からきたという説です。だとしたら、ものすごく広大な土地だったのですね…

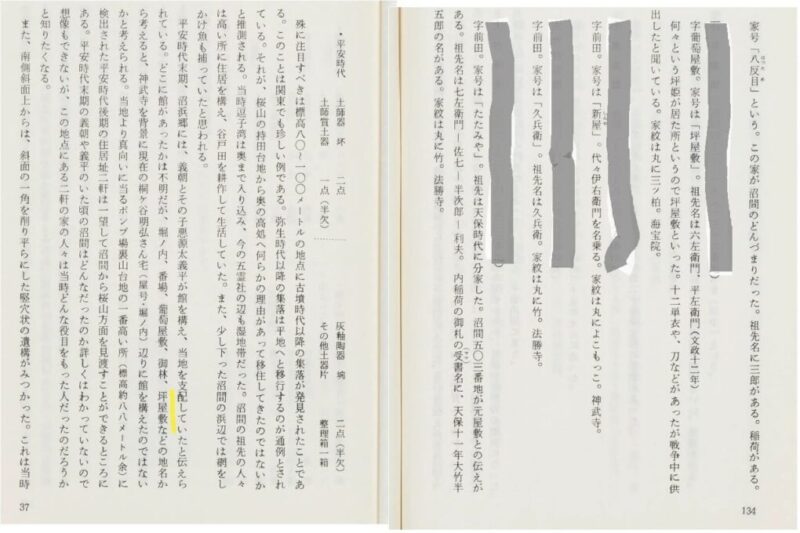

さらにその中、「坪屋敷」

今回お借りする古民家・屋敷には、「坪屋敷」という屋号がつけられています。

こちらの由来を聞いてみたところ、とある武士が沼間で見そめた妻が住んでいた屋敷「局屋敷」が由来とのこと。逗子図書館にある資料を確認したところ、同じ記述がありました。

何々という坪姫が居た所というので坪屋敷となった。十二単や刀などがあったが戦争中に供出したと聞いている。

オーナーさんも十二単や刀があったことはお話されており、長い歴史が伺えます。

SNSについて

過去に善意でのSNS投稿・GoogleMAP登録などをきっかけにして突然の訪問や連絡などがあり、会場への反響に驚きつつも対応しきれなかったため来訪の可能性がある投稿は控えて欲しいとの意向です。

しかしながら、お料理やお食事の雰囲気などはぜひ楽しんで頂きたい……!これは有りなの?という具体的な事項を書き出してみたいと思います。

撮影はOK。こんな投稿、ぜひしてください!

- 会場の撮影自体はOK

- それを直接会ったお友達に見せるなどもOK

- お食事・お客様メインで背景が入っているならSNS投稿OK

- Instagramのストーリーなど、閲覧する人が限られており24時間ほどで消えてしまうようなものであれば内観がしっかり入り込んでいてもOK

場所がわかる投稿のみNG

- 場所の情報についてはSNS投稿NG

- 会場外観はSNS投稿NG

- 会場内観をメインとした施設紹介のための投稿はSNS投稿NG

細かな指定となっており大変申し訳ないのですが、

ご理解いただければ幸いです。

歴史の一部になれるような体験を。

平安時代末期

沼浜郷には、義朝とその子悪源太義平が館を構え、当地を支配していたと伝えられている。

この地点にある二軒の家の人々は当時どんな役目をもった人だったのだろうかと知りたくなる。

1300年の歴史がある土地。300年の歴史がある家。

川には蛍が飛び、畑には受け継がれてきた野菜。

来てくれた方の記憶に残れば、それがまた歴史として刻まれるという思いで

「二軒の家」の一人であるオーナーさんが貸し出してくださっております。

クローズドな運営とはなりますが、

皆様のお越しをお待ちしております!

家の中にある坪屋敷の家紋です。

ぜひ探してみてください

コメント