なぜ、葡萄屋敷?

葡萄屋敷の由来は諸説あります。

刀鍛冶の玉鋼が葡萄のように積み上げられていた

こちらは地主さんからの伝聞なのですが、調べてみると実際に沼間に奥州の舞草鍛治が招かれ、三浦氏の刀製作をしていたという情報があります。

ここに奥州の舞草鍛治が招かれ、三浦氏の刀製作をしている。

相州鍛治の始まりである。

三浦一族のお抱え鍛冶集団「沼間鍛冶」があった所で、いわゆる「相州伝(そうしゅうでん)」と呼ばれる鍛冶集団の原型にもなりました。

伝聞と史実の一致がみられるため、なかなか有力な説ではないでしょうか。

平安武士たちの「武道」から名付けられた

「堀之内」の東側には「武道屋敷」を連想させる葡萄屋敷という地名も伝承されています。堀之内の南側の矢の根川にかかる橋は「馬場橋」といい、「矢の根川」もまた武具を連想させる名前であり、地名も、このあたりに武家の館があったことを今に伝えています

堀・武道・馬・矢…武士が戦に必要なものが地名になったという説です。ちなみに地名では「葡萄屋敷」ですが、葡萄屋敷にかかっている橋は「武道橋」という名前になっており、900年もの歴史の中でいろいろな枝分かれしていることが伺えます。

要塞として地形から名付けられた

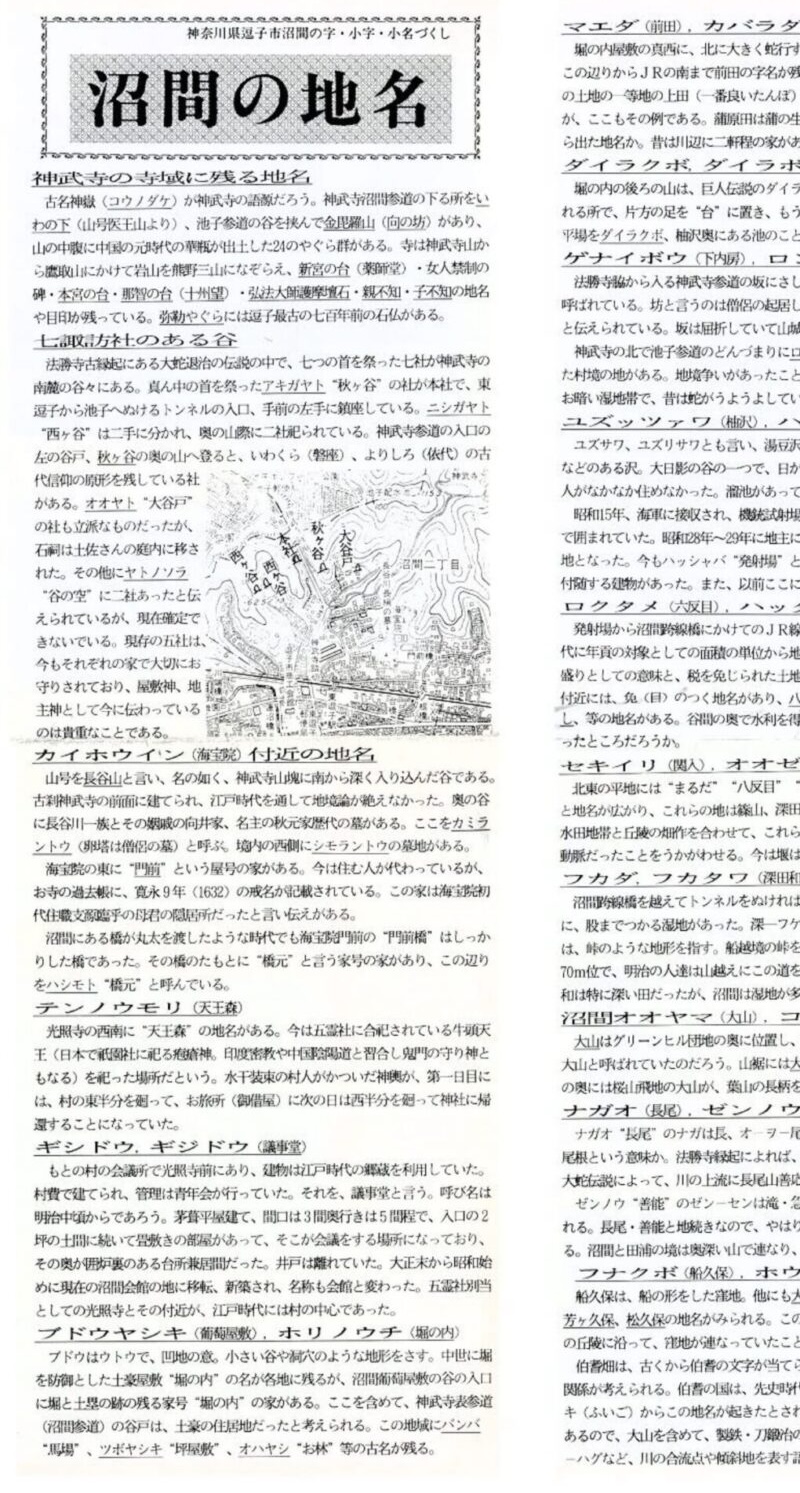

ブドウはウトウで、凹地の意。小さい谷や洞穴のような地形をさす。中世に掘を防御とした土豪屋敷「堀之内」の名が各地に残るが、沼間葡萄屋敷の谷の入り口に堀と土豪の跡ののこる屋号「堀之内」がある。ここを含めて、神武寺表参道の谷戸は土豪の居住地だったと考えられる。

※土豪(どごう)とは、広義には広域を支配する領主や在地の大豪族に対して、特定の「土地の小豪族」を指す。

「堀之内」を入り口として「ウトウ(谷戸)」へと入る、居住域の形状からきたという説です。だとしたら、ものすごく広大な土地だったのですね…

コメント